Priv.-Doz. Dr. Eva Nadine Striepens stellte beim Alex-Talk das Thema „E-Mental-Health“ vor:

Studien, Patientenbefragungen oder auch die Erfahrungen der Therapeut*innen selbst haben es vielfach bestätigt: Die online-basierte Psychotherapie kann ein eigenständiger Baustein, aber auch eine ebenso wirksame Ergänzung in der psychotherapeutischen Behandlung sein.

„Denn unsere bisherigen Erfahrungen haben uns nicht nur seit der Pandemiezeit klar gezeigt, dass wir auch im Bereich der Psychotherapie digital mehr können, als wir uns zuvor zugetraut haben“, bilanziert Priv.-Doz. Dr. Eva Nadine Striepens.

Im Gespräch mit WN-Redakteur Stefan Werding erläuterte die ärztliche und therapeutische Leiterin des Alexianer-Centrums für Psychiatrie, Neurologie Psychotherapie und Psychosomatische Medizin Münster (CPM) beim hybriden Alex-Talk die Chancen und Grenzen der digitalen Psychotherapie.

Lange Wartezeiten auf eine Therapie, die örtliche und zeitliche Flexibilität oder auch manchmal krankheitsbedingte Umstände selbst – all` diese Gründe können für eine digitale Behandlungsoption sprechen und so manchen erkrankten Patienten oft schnell und genauso wirksam in seiner Erkrankung auffangen.

Doch das Angebot im Netz sei für den Laien mehr als unübersichtlich und zudem von einem rasanten Wachstum geprägt. Umso wichtiger sei es, hier mithilfe von verordneten und zuvor auch vom Arzt individuell ausgewählten Gesundheits-Apps die passgenaue Unterstützung zu finden. Dabei sei die videobasierte Psychotherapie genauso wirksam wie die Face-to-Face-Therapie, berichtete die CPM-Leiterin mit Blick auf eine Auswertung von insgesamt 43 Studien zur Evidenz der internet-basierten Optionen.

„Entscheidend für den Erfolg einer Therapie ist, dass sich der Patient in der Beziehung zu seinem Therapeuten gut aufgehoben fühlt, also die Chemie stimmt und dies ist eben oft ganz unabhängig vom Modus der Kommunikation“, betonte Striepens. Natürlich gebe es auch „digitale“ Grenzen. So eigne sich die Online-Therapie zum Beispiel nicht für Kriseninterventionen und eröffne auch nicht alle diagnostischen Möglichkeiten.

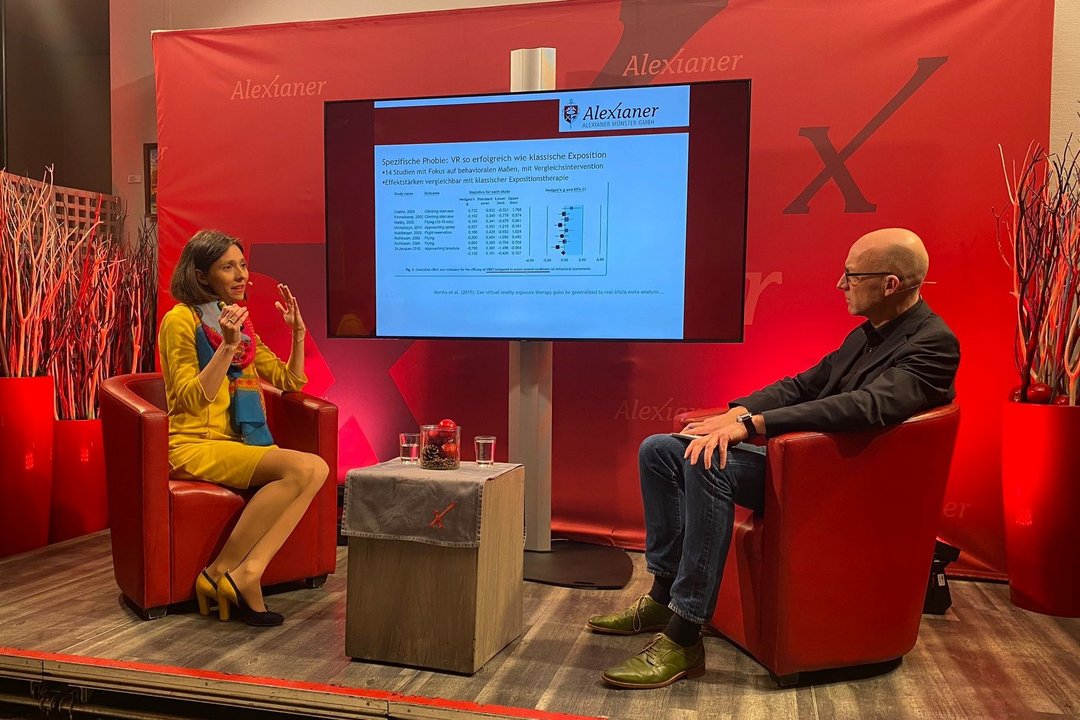

„Hingegen bietet uns die virtuelle Realität bei bestimmten Erkrankungen wie zum Beispiel Angsterkrankungen wiederum sehr gute und realitätsnahe Möglichkeiten der Exposition, die sonst oft sehr aufwendig und teils auch teuer wären“, so Striepens. Per VR-Brille könne man etwa bei Flugangst ganz unkompliziert in den Flieger steigen, sich bei Spinnen-Phobien schrittweise an das angstauslösende Insekt herantasten oder sich bei Höhenängsten auch stufenweise in luftige Höhen begeben.

Hoffnung auf eine zunehmend verbesserte Versorgung bei psychischen Erkrankungen bieten auch die Gesundheits-Apps (DiGA). Hier empfahl die Expertin die im Verzeichnis vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) gelisteten Anwendungen, die dann per Rezept verordnet und so über die Krankenkassen erstattet werden. „Diese Anwendungen sind auf Datensicherheit und Wirksamkeit überprüft und somit ganz klar der Selbstsuche im weltweiten Netz vorzuziehen“, riet Striepens. Erst im letzten Jahr habe eine Befragung der Techniker-Krankenkasse noch die große Akzeptanz und Zufriedenheit der DiGA belegt, nach der über 80 Prozent der Patienten die Apps als hilfreich und empfehlenswert empfanden.

Aktuell noch nicht in Deutschland zugelassen sind hingegen die vor allem in Australien bereits genutzten therapeutischen Computerspiele: „Sie eröffnen gerade bei Kindern und Jugendlichen sowohl in der Diagnostik als auch als therapeutisches Medium neue spannende Möglichkeiten und werden sicher auch in Kürze hier bei uns Einzug in die digitale Behandlung halten“, erklärte Striepens abschließend.